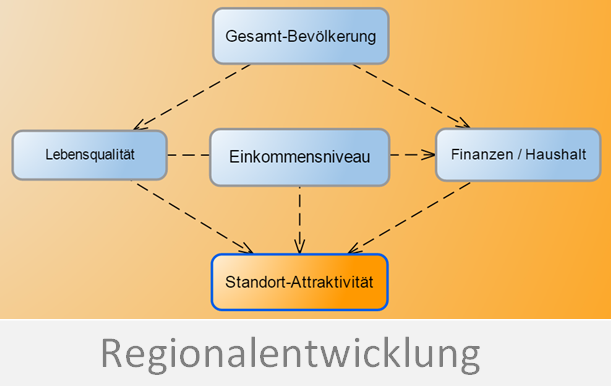

Regionalentwicklung

Die nachfolgenden Referenzen belegen, dass die Qualitative und Quantitative Ursache-Wirkungsmodellierung nicht nur eine effektive Akteurs-, Stakeholder-, Bürger- und Jugendbeteiligung ermöglicht, sondern vielmehr auch zu besseren Entscheidungen und einer dauerhaften Entscheidungsgrundlage führt. Im Rahmen unserer vielfältigen Anwendungen sind generische Modelle im Sinne von Mustervorlagen entstanden, die grundsätzlich jede Region direkt nutzen und dabei auf ihre spezifischen Rahmenbedingungen adaptieren kann. Optional können vorhandene Daten integriert werden, um eine "virtuelle Repräsentation" der Region zu ermöglichen. Über diesen Digital Twin (digitaler Zwilling) können verschiedene Zukunftsszenarien (Was-wäre-wenn-Szenarien) durchgeführt und dabei verschiedene Strategien / Maßnahmen erprobt und miteinander verglichen werden.

1. Zukunftsstrategie 2030 für den Kreis Rendsburg-Eckernförde (Praxisbericht)

Die Zukunftsstrategie des Kreises wurden im Rahmen einer Akteurs-/Stakeholder-Beteiligung erstellt. Das Vorgehen fasst Herr Kai Lass, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Kreis Rendsburg-Eckernförde, wie folgt zusammen:

"Die Entwicklung einer Zukunftsstrategie für einen Landkreis ist aufgrund der Heterogenität der Akteure und Aufgabenbereiche ein äußerst schwieriges Unterfangen. Es müssen verschiedene Akteure mit unterschiedlichsten Interessenslagen, Argumenten und Sichtweisen einbezogen werden – ebenso eine Vielzahl an bisher isoliert nebeneinander stehenden, bereichsspezifischen Konzepten und Strategien im Kreis, die vorhandenen Daten und das verfügbare Expertenwissen. Innerhalb von nur 3 Monaten ist uns dies eindrucksvoll gelungen. Über die Qualitative Modellierung mit dem iMODELER konnte eine gemeinsame, integrierte Wissensbasis entwickelt und ausgewertet werden. Hierfür haben wir ein 3-stufiges Verfahren gewählt, das sich als sehr effektiv herausstellte.

- In einem ersten Schritt wurde ein erstes, qualitatives Grundmodell erstellt. Dabei wurden 2 (auf KNOW-WHY.NET) frei verfügbare Experten-/Wissensmodelle genutzt und innerhalb von wenigen Tagen um die diversen Konzepte, Entwicklungsstrategien, Studien und Daten des Kreises erweitert. Das erstellte Grundmodell wurde anschließend im Rahmen von 2 Workshops (jeweils 2 Std.) um das interne Wissen der Wirtschaftsförderung Kreis Rendsburg-Eckernförde ergänzt.

- In einem zweiten Schritt wurde das erweiterte Grundmodell gemeinsam mit den betroffenen Akteuren im Rahmen von 6 jeweils 2-stündigen Workshops erneut kritisch reflektiert, erweitert und optimiert. Durch dieses Vorgehen wurde das Wissen aller Teilnehmer effektiv in das Modell integriert und hierüber eine gemeinsame Wissensbasis geschaffen.

- Schließlich erfolgte die Modellanalyse (3. Schritt). Mit Blick auf die Erkenntnis-Matrix ergab sich eine eindeutige Priorisierung der Maßnahmenbereiche. Hierdurch können nun in einem zukünftigen Arbeitsschritt die effektivsten Bereiche fokussiert in Gruppenarbeit angegangen und dabei konkrete Maßnahmen definiert werden.

Das Fazit möchte ich mit den folgenden 4 K´s zusammenfassen:

- Kommunikation: Es wurde intensiv miteinander statt übereinander gesprochen – hierdurch entstand eine Art Euphorie und eine zielführende Konsensbildung.

- Kooperation: über das gemeinsame Verständnis konnten Kooperationspotenziale identifiziert werden.

- Konzentration: Die Analyse ermöglichte eine klare Fokussierung auf künftige Schwerpunkte gemeinsamen Handels.

- Kontinuität: Bei zukünftigen Vorhaben kann jederzeit auf das vorhandene Wissensmodell aufgebaut und dieses hierdurch kontinuierlich gepflegt und erweitert werden. Man fängt daher nicht ständig bei Null an, sondern arbeitet kontinuierlich an einer dauerhaften Entscheidungsgrundlage."

Bei der Erstellung des o.g. Grundmodells wurden die folgenden 2, auf KNOW-WHY.NET frei verfügbaren Modelle genutzt: Systemische Regionalentwicklung und Mobilität für den ländlichen Raum.

2. Entwicklung eines integrierten, dynamischen Kreisentwicklungsmodells (Auftraggeber: Kreis Segeberg)

Mit den richtigen Maßnahmen lässt sich die Region nachhaltig entwickeln (z.B. die regionale Wirtschaft fördern, Arbeitsplätze schaffen, den Wohlstand der Bevölkerung und den Erhalt der natürlichen Potentiale sichern), aber ....

- was genau bringen diese Maßnahmen (langfristig) eigentlich?

- wie wirken diese Maßnahmen?

- welche Zusammenhänge/Wechselwirkungen bestehen zwischen den Bereichen?

- wie können Netzwerke mobilisiert werden?

- und wo liegen in Zeiten knapper Kassen mit kleinen Maßnahmen die größten Hebel?

Für den Kreis Segeberg wurde ein integriertes, dynamisches Gesamtmodell entwickelt, das hilft, derartige Fragen zu beantworten. Das Modell kann im Sinne eines dynamischen, integrierten Regionalentwicklungskonzeptes als dauerhafte Entscheidungsgrundlage (Strategisches Management) eingesetzt werden, u.a. für die Bereiche:

- Demografie/Bevölkerungsentwicklung

- Regional-/Wirtschaftsentwicklung

- Kindertagesstättenplanung

- Schulentwicklungsplanung

- Jugendhilfeplanung

- Altenhilfe- und Pflegebedarfsplanung

Das Modell ermöglicht die Erprobung und Bewertung von verschiedenen Strategien im Sinne von Wäs-wäre-wenn-Szenarien. So kann z.B. spielerisch erprobt werden, welche kurz-, mittel- und langfristigen Effekte politische Entscheidungen (z.B. der Rechtsanspruch auf Kita-Plätze oder die geplante Kreisgebietsreform) oder die veränderten Rahmenbedingungen (z.B. demographische Entwicklung) nach sich ziehen.

Teile des Modells wurden verallgemeinert und stehen im Sinne eines sogenannten Templates (Mustervorlage) der Allgemeinheit frei zu Verfügung: Modell Systemische Regionalentwicklung

3. Demografie-Modell (Template / Mustervorlage)

Das Demografie-Modell wurde auf Basis der öffentlich verfügbaren Statistik-Regional-Daten (Regionaldatenbank Deutschland der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder) erstellt. Damit kann das Modell jederzeit sehr schnell mit Echtdaten aktualisiert werden. Das Modell kann für unterschiedliche Regionen und somit für Kommunen, Landkreise, Kreisfreie Städte, Bundesländer und für das gesamte Bundesgebiet genutzt werden.

Das Modell steht im Sinne eines sogenannten Templates (Mustervorlage) der Allgemeinheit frei zu Verfügung: Demografie-Modell

4. Mobilität im ländlichen Raum –Teilmodell der Demografie-festen Strategie für den ländlichen Raum (Template / Mustervorlage)

Ländliche Räume sind besonders stark von den Auswirkungen des demografischen Wandels betroffen (Abwärtsspirale und Wechselwirkung zwischen sinkender Bevölkerungszahl und ökonomischer Tragfähigkeit vieler Angebote der Daseinsvorsorge). Ländliche Räume zu stärken und sie nachhaltig und lebenswert zu gestalten, ist die zentrale Aufgabe der Daseinsvorsorge. Hierfür ist die Entwicklung einer demografie-festen Strategie essentiell – mit dem Ziel, dem Schrumpfungsprozess entgegen zu wirken (bzw. diesen zu stoppen) und eine hohe, generationsübergreifende Lebensqualität unter Schrumpfungsbedingungen sicherzustellen.

Für diese komplexe und dynamische Herausforderung ist es notwendig, die entscheidenden Einflussfaktoren und deren Zusammenhängen (inkl. Wechselwirkungen und Unsicherheiten) zu berücksichtigen. Daher dürfen weder die Kernthemen (Wie z.B. Bildung, Wachstum & Innovation, Nachhaltige Daseinsvorsorge, Klimawandel und Energie) isoliert betrachtet und bearbeitet, noch statische Methoden für die Bewertung von Maßnahmen verwendet werden. Vielmehr wird ein integrierter, dynamischer Ansatz benötigt, der als strategisches Steuerungsinstrument (u.a. für ein kontinuierliches Monitoring) dauerhaft genutzt werden kann (dauerhafte Entscheidungsgrundlage statt Papierstudie).

Für diese Herausforderung ist ein integriertes, dynamisches Gesamtmodell als dauerhaftes und strategisches Steuerungsinstrument u.a. für den ländlichen Raum entwickelt worden. Hier finden Sie Auszüge des Teilmodells „Mobilität für den ländlichen Raum“.

Bei der Modellerstellung wurden die Ergebnisse von einigen, aktuellen Studien berücksichtigt, u.a. auch die folgende Veröffentlichung: Daseinsvorsorge in ländlichen Räumen unter Druck. Wie reagieren auf den demografischen Wandel? Herausgeber: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, Januar 2013

5. Modell zur geplanten Schließung des Medizinstudiengangs in Lübeck

Gemeinsam mit Vertretern der Universität zu Lübeck, der IHK, der Stadt Lübeck und der Wirtschaftsförderung Lübeck erstellte CONSIDEO in 2010 ein Modell, um die Auswirkungen der von der Landesregierung geplanten Schließung des Medizinstudiengangs in Lübeck aufzuzeigen und zu analysieren. Das Ziel bestand darin, der Landesregierung und der Haushaltsstrukturkommission die Folgewirkungen ihrer geplanten Maßnahme vor Augen zu führen und dabei zu verdeutlichen, dass die erhofften Einspar-Effekte nicht annähernd eintreten konnten. Das qualitative Modell wurde dabei innerhalb von nur 3 halbtägigen Workshops erstellt und analysiert. Das Modell und die Ergebnisse finden Sie hier: Haushaltskonsolidierung auf Kosten der Bildung

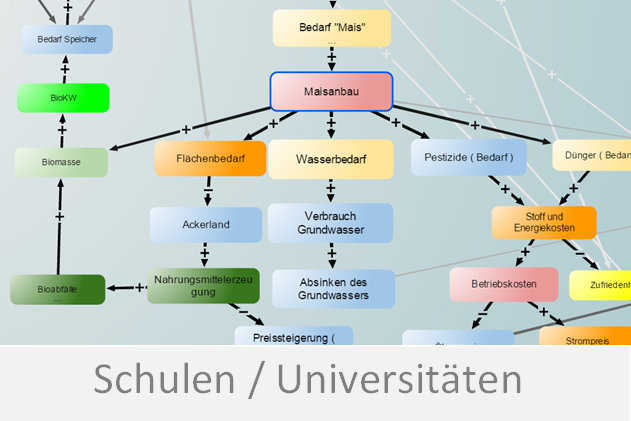

6. Jugendbeteiligung: Jugend gestaltet nachhaltige Zukunft!

Seit 2017 hat Consideo mehr als 400 Schulprojektwochen unterstützt, in denen die Schülerinnen und Schüler Ideen und Konzepte zur nachhaltigen Gestaltung der eigenen Region und Schule durch Nutzung des iMODELERs entwickelt und diese den Regionalvertreter*innen und der Öffentlichkeit vorgestellt haben. Mehr unter "Jugend-gestaltet-nachhaltige-Zukunft".

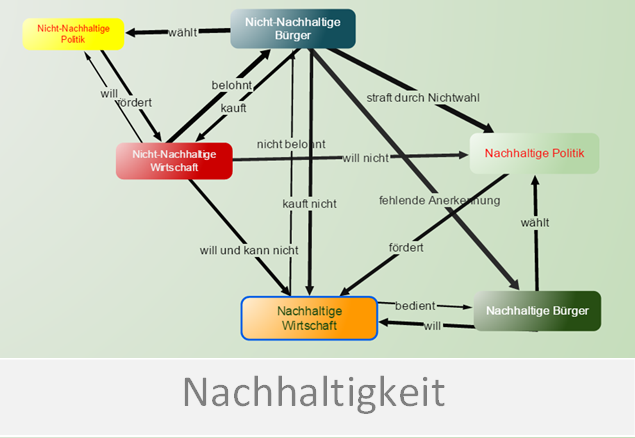

7. Entwicklung von nachhaltigen Regionen

Unsere Referenzen und Forschungsprojekte sind auf der Seite "Nachhaltigkeit" kurz beschrieben.

Fragen Sie gerne nach weiteren Referenzen und Anwendungsfeldern (info@consideo.de).